- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Особенности научно-технического и технологического развития как фактора безопасности государства

Роль науки в обеспечении национальной безопасности России многообразна.

Она выступает:

- важнейшим социальным институтом исследования сущности, структуры и основных направлений укрепления национальной безопасности;

- только в рамках этого института может быть разработана общая и частные теории безопасности;

- важнейшим фактором обеспечения безопасности государства;

- деятельность субъектов государственной политики в сфере обеспечения конкретных направлений национальной безопасности оказывается эффективной лишь тогда, когда опирается на обстоятельный научный фундамент;

- источником технологического обновления и экономического роста;

- основой для создания и поддержания глобальной конкурентоспособности национальной экономики посредством развития научных исследований на пути создания «прорывных» технологий;

- платформой для построения национальной инновационной системы, ядром которой выступает система целесообразно организованных научных исследований;

- существенным фактором повышения качества жизни, развития образования, здравоохранения, культуры;

- базой для формирования эффективной социально-экономической и научно-технологической политики и т. д.

В работах, посвященных исследованиям научной и научно-технической безопасности, выявляются универсальные закономерности научно-технического и технологического развития в информационную эпоху, которые необходимо учитывать в процессе укрепления безопасности России в науке, технологии и образовании. Рассмотрим некоторые из них.

Первая особенность – принципиально новый, высокий уровень развития науки и техники, который создает возможности для резкого увеличения объема материального производства вследствие убыстряющегося процесса технических инноваций.

Человечество пережило становление и смену пяти технологических укладов, включая вступивший в фазу роста информационный технологический уклад. Его ключевым фактором является микроэлектроника и программное обеспечение. В число производств, формирующих ядро этого технологического уклада, входят электронные компоненты и устройства, электронно-вычислительная техника, радио и телекоммуникационное оборудование, лазерное оборудование, услуги по обслуживанию вычислительной техники.

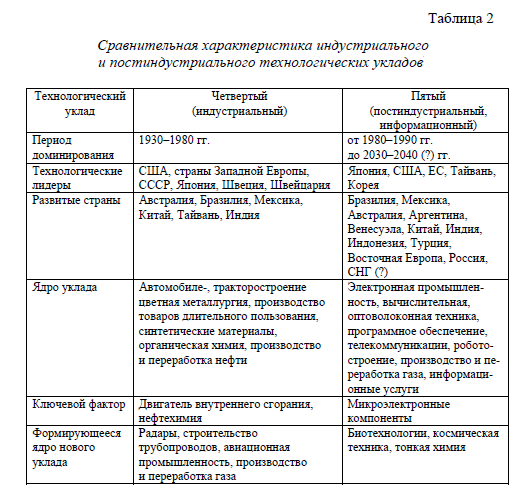

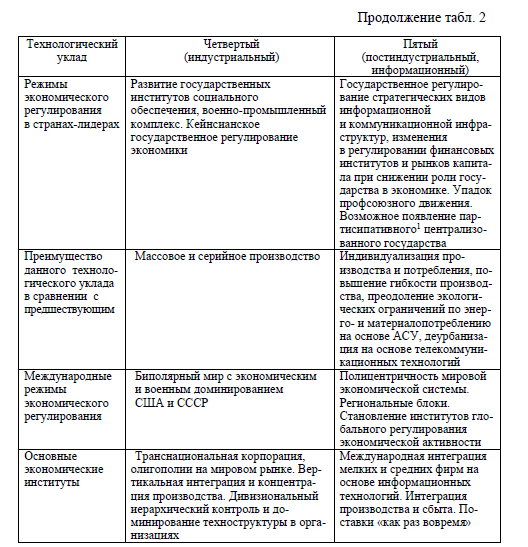

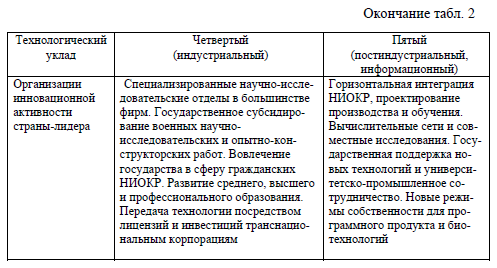

Многие исследователи считают, что на этапе революции самоуправляемых систем ведущими технологическими направлениями станут медицина, био и нанотехнологии, робототехника, информационные и когнитивные технологии. Этот комплекс обозначают как МБНРИК-технологии. Распространена аббревиатура: NBIC-технологии, т. е. нанобиоинформационные и когнитивные. В будущем некоторые исследователи считают ведущим иной набор технологических направлений – GRAIN (Genomics, Robotics, Artificial Intelligence, Nanotechnology). Поскольку современная Россия переживает процесс перехода от четвертого к пятому технологическому укладу, приведем сравнительный анализ существенных характеристик именно этих укладов (табл. 2).

Анализ таблицы показывает, что в рамках постиндустриального технологического уклада наука, технологии и образование выступают и как фактор, и как ресурс, и как средство, и как объект национальной безопасности. Вместе с тем объективный язык цифр показывает, что современное состояние науки в России, к сожалению, оставляет желать лучшего. По абсолютным масштабам исследовательского сектора Россия по прежнему занимает одно из ведущих мест в мире, уступая лишь Китаю, США, и Японии. Однако по численности исследователей на 1 тыс. лиц, занятых в экономике, Россия уступает более чем 20 государствам, в том числе Финляндии, Франции, Германии.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси однозначно заявила: «У Америки сегодня четыре приоритета – это наука, наука, наука и наука. Это и основной национальный интерес США и основа американской безопасности».

Вторая особенность проявляется в том, что значительная часть инноваций возникает в результате целенаправленной реализации научных знаний, в то время как ранее преобладала стихийная изобретательская деятельность. Во второй половине ХХ в. развитые страны Западной Европы столкнулись с проблемами освоения результатов НИОКР в рамках крупномасштабных стратегических программ атомного, авиакосмического и телекоммуникационного профиля.

Государства приняли на себя немалый груз ответственности за конкурентоспособное развитие национальных научных комплексов. Третья особенность – стремительное наращивание объема научных знаний. Время, необходимое для удвоения объема научной информации, постоянно сокращается за счет компьютеризации и информатизации сферы научной деятельности, за счет резко возросшего обмена научной информацией, за счет создания широкой сети баз данных. По некоторым данным, этот период за истекшие полвека сократился с 15 до 2 лет и процесс сокращения продолжается.

Фактически в мире произошел переход к новой технико-экономической парадигме развития, в рамках которой информация стала играть не менее важную роль, чем сырье и энергия, а современное общество находится на этапе перехода к обществу знаний; главным направлением формирования такого общества становится развитие интеллектуального потенциала – науки и образования. Так, доля расходов на образование в Швеции составляет 6,1%, Финляндии и Франции — 5,5%, Великобритания — 5,2%, США — 5%. В России расходы на образование в 2016 г. сократились по сравнению с 2012 г. на 14% и составили 3,6% от общих расходов бюджета.

Программа развития Организации объединенных наций (ПРООН) выработала индекс уровня образования. По этому показателю Россия в 2014 г. опустилась на 32 место (в 2001 г. – 19 место), рядом с Латвией. Тем не менее численность студентов на 1000 человек населения в России по сравнению с другими странами мира достаточно высока – 51 человек (США – 62, Финляндия – 57, Великобритания – 38, Франция – 36, Китай – 25).

Четвертая особенность – существенное сокращение времени между появлением новых научных знаний и их использованием в инженерно-конструкторских разработках, а также непосредственным внедрением таких разработок в промышленное производство. Пятая особенность – тесная взаимосвязь и взаимозависимость научной, технической, технологической и социальной составляющих научно-технического развития. Так, без изменения технологии вновь созданная техника становится непродуктивной.

Интересно

Показательным примером является передача более 300 новейших технологий, использованных в разработке отечественного космического корабля «Буран», в гражданский сектор промышленного производства. Ни одна из этих технологий не была использована по причине невосприимчивости сектора к новейшим технологическим разработкам.

Таким образом, важнейшая задача, которую должны решать наука, технологии и образование в повышении уровня национальной безопасности для России, заключается в обеспечении поступательного социально-экономического развития страны. К сожалению, российская наука не может в полной мере выполнять эти задачи государственной важности в связи со значительными инфраструктурными проблемами и деформацией научно-технологического потенциала. В результате становятся все более значимыми угрозы, связанные с такой деформацией.

Угрозы глобального характера – отставание в военно-технической стратегии, снижение уровня научно-технологической и экологической безопасности, внешний технологический диктат, консервация топливно-сырьевой ориентации экономики.

Угрозы экономического характера – нарастание проблем в развитии ТЭК, авиакосмического комплекса, других секторов машиностроения, застой в традиционных секторах, прогрессирующая деградация сферы услуг. Угрозы перспективного характера – отставание в процессах информатизации и перехода к новому технологическому укладу, дестабилизация общества в региональном и социальном разрезах, широкое использование устаревших и экологически опасных технологий, распространение информационных и социальных продуктов, направленных на размывание национально-культурного пространства.

Угрозы гуманитарно-психологического характера – распространение антинаучных представлений, потеря преемственности поколений, уменьшение значимости культурных ценностей, рост степени агрессивности в обществе, размывание научно-образовательного фундамента и уменьшение интеллектуального слоя нации. Угрозы интеллектуально-кадрового характера связаны с ухудшением количественных и качественных характеристик кадрового потенциала науки. Уровень научно-технической безопасности существенным, если не определяющим образом, зависит от качества кадров науки. По кадровому потенциалу науки Россия занимает одно из ведущих мест в мире, уступая лишь Китаю, Японии и США.

Однако по показателю численности персонала, выполнявшего научные исследования и разработки, в расчете на 10 000 занятых в экономике Россия (127 чел.) входит лишь во вторую десятку. Численность исследователей на 10 000 занятых в экономике России составляет 66 человек, что ниже среднего значения по странам – членам ОЭСР (76 чел.). Наиболее острой проблемой в российской науке остается старение научных кадров. Менее трети (31,8%) российских исследователей относятся к возрастной группе до 40 лет, половина из которых моложе 30 лет; каждый второй исследователь – старше 50 лет, а каждый четвертый – старше 60 лет.

Для решения «возрастной проблемы» научных кадров исследователями предлагаются следующие меры:

- обеспечение работы научных организаций на современном оборудовании с соответствующей информационной поддержкой;

- выделение дополнительных ставок для приема научной молодежи;

- формирование и закрепление привлекательного статуса научного работника, создание перспектив для научного и административного роста молодых ученых.

При этом особое влияние на снижение уровня научной безопасности оказывает «утечка умов» за пределы России и стран СНГ, прежде всего, в страны с высокоразвитой наукой. Отток научных кадров особенно усилился на рубеже 90х гг. ХХ в. – «нулевых» годов XXI в.

По мнению экспертов, необходима неотложная разработка государственной программы по регулированию миграции научных кадров России:

- разработка основополагающих принципов и механизмов реализации долгосрочной национальной политики государства в области миграции ученых и специалистов;

защита от распада и гибели в виду неконтролируемой «утечки умов» жизненно важных сфер отечественной науки и наиболее ценных научных школ; - максимальное снижение ущерба хозяйственному комплексу России от выезда за рубеж интеллектуальных кадров, посредством создания соответствующих организационно-правовых и социально-экономических условий труда и быта ученых и специалистов в России и их эффективного участия в международном разделении труда.

Угрозы территориально-структурного характера (как разновидность геополитических угроз) связаны с разрывом научно-технической деятельности в масштабах страны, произошедшем в связи с распадом СССР. Так, государственная научно-техническая программа по вычислительной технике опиралась в значительной мере на потенциал, проектные организации и заводы Украины, Белоруссии, Армении, Молдавии и других республик2. Фактически произошло разрушение весьма сложной сети формальных и неформальных научно-технических связей, отдельные элементы которых размещались на территориях всего СССР.

Одним из направлений противодействия угрозам территориально-структурного характера выступает сохранение и функционирование наукоградов – поселений, где была сконцентрирована интеллектуальная элита страны. Они начали создаваться в СССР на основе специальных постановлений высших органов власти после Великой Отечественной войны, когда необходимо было ускоренными темпами создавать и ядерное оружие, и ракетную технику, и авиацию.

Объективно наукограды, опираясь на уникальный научно-технический потенциал, могут стать центрами создания новых знаний, технологий и современного образования, могут выполнять роль проводников инновационных технологий, выступать в качестве базовых территорий по разработке крупномасштабных международных проектов, выполнять роль взаимосвязанных центров эффективной национальной инновационной системы.

Таким образом, основная системная проблема развития научно-технической, инновационной и образовательной сфер заключается в том, что темпы их развития и структура не в полной мере отвечают актуальным требованиям обеспечения национальной безопасности. Необходима разработка и реализация такой государственной научно-технической политики, которая бы обеспечивала концентрацию научного потенциала, финансовых и материально-технических ресурсов на приоритетных направлениях науки, техники и технологий.

Статьи по теме

- Структура демографической безопасности

- Понятие и задачи демографической безопасности

- Приоритетные направления развития российской науки, технологий и техники

- Государственные документы характеризующие основные вызовы и угрозы научной и технической безопасности РФ

- Демографическая политика как инструмент укрепления демографической безопасности

- Научная безопасность в информационном обществе

- Структурные компоненты системы духовной безопасности

- Культурно-цивилизационные ресурсы укрепления национальной безопасности

- Современный мир и Россия состояние и тенденции развития

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)